В отделе национальной и краеведческой литературы представлена выставка, посвящённая 100-летию «Дагестанской правды».

Сегодня для читателей и всей общественности республики газета «Дагестанская правда» – флагман дагестанской журналистики, выразитель интересов и чаяний всех народов Дагестана, зеркало, отражающее на своих страницах богатую и многоцветную жизнь, важные явления и события республики, страны и всего мира, создающее общественное мнение вокруг тех или иных актуальных проблем, волнующих население.

Джонрид Ахмедов первым в Дагестане занялся разработкой истории дагестанской печати.

Будучи единственным ежедневным печатным органом в республике, «Дагестанская правда», в отличие от остальных газет и журналов, имеет возможность оперативно, буквально по горячим следам откликаться на самые острые вопросы современности и концентрировать внимание горцев на решении очередных политических, экономических и культурных задач, укреплении дружбы и единства народов Страны гор.

«“Дагестанская правда” – законная наследница дагестанской русскоязычной прессы. Своими историческими корнями она уходит в первые годы ХХ века, когда на арене общественной жизни Дагестана появилась первая ласточка регулярно выходящей прессы в лице русскоязычной газеты «Дагестан». «Дагестанская правда» вобрала в себя лучшие традиции своих предшественников: от «Дагестана» (1906) – популяризацию либеральных идей, от газет «Заря Дагестана» и «Мусульманская газета», издававшихся Саидом Габиевым в Санкт-Петербурге в 1912–1914 годах, – мятежный дух и борьбу за просвещение народа, от «Дагестанского труженика» (1918) – революционную устремлённость в будущее, от «Красного Дагестана»(1922–1931 гг.) – активность в строительстве социализма», – пишет в своём труде «Флагман дагестанской журналистики “Дагестанская правда”» доктор исторических наук Джонрид Ахмедов.

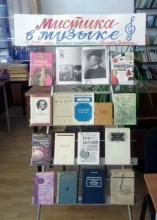

В Национальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова представлена выставка, посвящённая 100-летию «Дагестанской правды». На выставке представлены книги, посвящённые различным периодам становления дагестанской прессы, подшивки газеты «Дагестанская правда» за 20-е и 40-е годы ХХ столетия.

Говорят, страницы прошлого молчат, пока не прикоснётся к ним рука человека. Перелистывая их, мы слышим дыхание времени, голос истории, возвращаются давно ушедшие люди, события. Люди и события не умирают до тех пор, пока живые помнят о них.

В истории Дагестана есть страницы, особенно интересные для нас, мало изученные и давно подзабытые.

Это страницы, посвящённые латинизации дагестанского алфавита.

Листая «Красный Дагестан» за 1928 год, я наткнулась на информацию, посвящённую этой проблеме.

«Вопрос о языке и алфавите в Дагестане – чрезвычайно важный вопрос. Он неоднократно обсуждался в ряде высших инстанций Дагестана, и если он до сих пор не получил окончательного разрешения, то только потому, что разрешение этого вопроса, наталкиваясь на ряд больших трудностей, требует предварительного и тщательного обсуждения его в низовых партийных и беспартийных массах.

12 февраля на очередном пленуме ДК ВКП(б) стоит вопрос о языке и алфавите. Подробное обсуждение этого вопроса на страницах местной прессы облегчит пленуму правильное разрешение его.

Поэтому редакция ещё раз обращается ко всем товарищам, знакомым с вопросом языка и алфавита, с предложением высказываться на страницах «Красного Дагестана». («Красный Дагестан», 1928 г.)

В статье «Что сказал о языке и алфавите пленум Дербентского РК ВКП(б) мы читаем: «Заслушав и обсудив вопрос о языке и алфавите в ДССР, пленум райкома ВКП(б) считает:

1. В условиях многоязычного Дагестана в данный момент ни один из имеющихся в употреблении языков не «завоевал» себе прав как государственный язык, а потому пленум считает введение единого государственного языка нецелесообразным, высказываясь за необходимость положить в основу родные языки.

2. В соответствии с этим школа 1-й ступени должна быть, как правило, на родном языке, при этом неуклонно проводить работу по дальнейшему развитию и усовершенствованию родных языков с последующим построением на родных языках и средней школы.

3. До момента построения средней школы на родных языках пустить в школах 1-й ступени введение преподавания, как предмета, второго языка. Второй язык (кроме преподавания на родном) вводится на основе требований самого населения, а также школы 2-й ступени в данный момент строятся на том языке, который в данном округе пожелает само население.

4. Аппараты низовых организаций должны строиться, как правило, на родном языке. Окружным организациям строить свою работу на родном языке.

5. Наркомпросу создать подтехникумы для подготовки педагогов на родных языках.

6. В ближайшем времени создать письменность для бесписьменных языков, латинизировав алфавиты родных языков».

Листая подшивки за 1938 год, мы видим, что выходят уже другие статьи. В газете «Красный Дагестан» №25 за 1 февраля 1938 года вышла статья «Новый алфавит народов Дагестана».

«…Дагестанские народы до 1928 года пользовались очень трудным и запутанным арабским алфавитом, в котором было много надстрочных и подстрочных знаков. Арабский алфавит не только не отвечал особенностям дагестанских языков, но он был недоступен широким слоям трудящихся. Арабский алфавит, как и ассирийский алфавит, которым пользовались таты – горские евреи, не давал возможности пользоваться современной техникой полиграфического производства.

Переход на новый русский алфавит значительно облегчит нашим школьникам и широким слоям трудящихся изучение русского языка, что будет способствовать ещё большему подъёму культурного и политического уровня. Переход на русский алфавит облегчит также разрешение вопроса о полиграфической базе.

Все вышеуказанные причины заставляют нас поставить вопрос не только о скорейшем переходе на новый алфавит, но и о быстром внедрении его в жизнь…

Осуществление нового алфавита на основе русской графики пойдёт гораздо быстрее, чем осуществлялся переход с арабского на латинский.

Подъём культурного уровня и рост политической активности широких масс трудящихся, их желание овладеть русским языком будут способствовать быстрейшему распространению и освоению нового алфавита.

Обязанность каждого коммуниста, комсомольца, беспартийного большевика, учителя, пропагандиста и редакционно-издательского работника – быстро освоить новый алфавит и двинуть его в среду широких масс трудящихся Дагестана». (Разилов, инструктор отдела школ и науки Дагобкома ВКП(б).

«Дагестанская правда» №25 за 1 февраля 1938 года.)

Как мы видим из истории прессы разных лет, тема родных языков всегда была актуальна.

На протяжении тысячелетий в Дагестане формировались и развивались в непрерывном историко-культурном взаимодействии десятки народов, судьба которых в последние столетия связана с российским государством. В Дагестане перемешались не только разные этнические культуры. Дагестан – своеобразный перекрёсток, на котором пересекается культура, близкая ближневосточной и переднеазиатской, с культурой западной. Вплоть до XIX века здесь многие грамотные люди вполне свободно общались на арабском языке, а местные алимы – мусульманские учёные – были известны далеко за пределами Кавказских гор.

Дагестан подобен звёздной россыпи, если мыслить в плане народов, населяющих эту горную республику. На площади 50,3 тыс. кв. км отлично уживаются аварцы, агулы, таты, кумыки, лезгины, ногайцы, русские, чеченцы-аккинцы и другие многочисленные народы Кавказа. По подсчётам учёных, Дагестан населяют представители 102 национальностей.

С давних времён Дагестан именовали «страна гор» или «гора языков». Разнообразные языки народов Дагестана относятся к различным языковым семьям: северокавказской, алтайской и индоевропейской. Приятно осознавать, что такая плотность и разнообразие языков не мешает местным жителям отлично понимать и уважать друг друга. Государственный язык и общепринятый язык межнационального общения – русский.

Обо всём этом можно узнать из фонда Национальной библиотеки РД, которая располагает уникальными изданиями разных веков, начиная с конца XVIII века, и является единственным местом хранения печатной продукции, изданной на языках народов Дагестана в республике. В отделе национальной и краеведческой литературы хранится пресса с 20-х гг. XX века, а также районные газеты на всех основных языках народов Дагестана.

Особое почётное место среди них занимает «Дагестанская правда», которая пользуется огромным спросом среди всех групп читателей библиотеки. Недавно фонд пополнился недостающими номерами 20-х гг. на CD-дисках из РГБ.

Всех желающих окунуться в мир дагестанской прессы всегда ждут сотрудники отдела краеведческой и национальной литературы.

Патимат Муртузалиева, заведующая отделом

краеведческой и национальной литературы