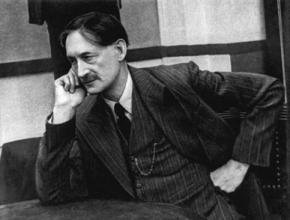

«Даргинский Андерсен»

Литературный вечер под названием «Даргинский Андерсен», посвящённый 90-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Рашида Рашидова, состоялся в селе Ванашимахи Сергокалинского района 16 мая 2018 года.

Рашид Меджидович Рашидов родился 1 мая 1928 года в селении Ванашимахи Сергокалинского района РД. Окончил Сергокалинское педучилище, затем в 1949 году – исторический факультет Дагестанского педагогического института им. С. Стальского (ныне – ДГУ) и высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького в Москве.

Юношей начал трудиться в родном колхозе, позже работал учителем, занимался научной деятельностью в Институте истории, языка и литературы Дагестанского филиала Академии наук СССР, работал редактором даргинского выпуска альманаха «Дружба», главным редактором даргинского телерадиовещания, руководителем даргинской секцией и консультантом Союза писателей Дагестана.

Член Союза писателей СССР с 1950 года. Член Правления Союза писателей РД.

Публиковаться начал с 1945 года на страницах районной газеты «Сергокалинский колхозник», республиканской газеты «Колхозное знамя», затем – в даргинских выпусках альманаха «Дружба».

В 1948 году в Даггизе был издан сборник стихов «Моё счастье». В последующие годы в республиканских и центральных издательствах вышло более семидесяти поэтических книг, среди которых «В моём народе говорится», «Стихи и поэмы», «Гимн человеку», «Аромат солнца», «Орлы покидают гнёзда», «Гроза и колыбельная песня», «Ранней осени цвета», «Своя судьба», «Этот мир», «Иней», «Цвета и мотивы», «Весенние гости», «Искры» и другие.

Значительная часть творчества поэта посвящена детям. Рашид Рашидов – автор сборников стихов «Юный космонавт», «Разговор в саду», «Стихи детям», «Пусть у каждого будет друг» на даргинском языке и пьес-сказок для детей «Житель Соколиной горы», «Однорогий тур», «Снежный барс», «Ворона и чабан» и других, поставленных на сценах дагестанских театров.

Благодаря переводам Рашида Рашидова даргинский читатель познакомился с произведениями отечественных и зарубежных классиков – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.В. Маяковского, В. Шекспира.

За большой вклад в развитие культуры Дагестана Р.М. Рашидов был удостоен почётного звания «Народный поэт Республики Дагестан», награждён медалью «За трудовое отличие» (1951), орденом Трудового Красного Знамени (1960).

Рашид Рашидов – народный поэт Дагестана (1970), лауреат Республиканской (ДАССР) премии им. С. Стальского 1970 года в области детской и юношеской литературы (за книгу «Соседи смеются»), лауреат общественной литературной премии им. О. Батырая (1972). Ему присуждён почётный диплом Международной премии Ганса Христиана Андерсена за книгу «Хороший день» (1980). Как выдающийся писатель Р.М. Рашидов неоднократно становился стипендиатом Госсовета и президента Республики Дагестан.

Вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения Р.М. Рашидова, был организован директором сельской школы Сайгибат Абубакаровной Магомедовой при участии коллектива школы. На мероприятие были приглашены в качестве участников учителя родных языков и учащиеся школрайонов и Махачкалы.

Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова тоже приняла участие в мероприятии. Главный библиотекарь отдела краеведческой и национальной литературы Салимат Магомедсаидовна Гаджиева рассказала аудитории о многогранном творчестве Рашида Рашидова, о личном знакомстве и сотрудничестве с поэтом в связи с творческим проектами, о том, как на Гостелерадиокомпании «Дагестан» были произведены записи авторского чтения стихов Рашида Меджидовича. Рашид Рашидов принимал самое активное участие в мероприятиях республиканского значения, проводимых Фондом им. О. Батырая. В фондах Национальной библиотеки РД содержится немало изданий со стихами для детей и взрослых, сценариями Рашида Рашидова для театров, и главная библиотека республики всегда рада предоставить своим читателям эту и иную литературу.

Ведущая вечера,победительница Республиканского конкурса «Лучший учитель родного языка 2018 года», учительница Краснопартизанской СОШ Насибат Зайпуллаевна Гаджиева стала автором сценария мероприятия и приняла в нём самое активное участие.

Начался вечер с открытого урока по творчеству Рашида Рашидова, который провела учитель родного языка Аялизимахинской СОШ Рукият Магомедовна Идрисова. Урок очень понравился детям и взрослым, особенное одобрение педагогу выразила сестра народного поэта Маймунат Меджидовна Рашидова, которая долгие годы проработала учителем родного и русского языков и литературы.

После открытого урока слово было предоставлено директору школы села Ванашимахи Сайгибат Магомедовой. Сайгибат Абубакаровна поприветствовала присутствующих: «Мне очень приятно видеть в этом зале такое количество гостей, любителей и ценителей богатейшего творческого наследия нашего замечательного поэта Рашида Рашидова».

Все выступающие говорили о творчестве и личности поэта. По воспоминаниям друзей и коллег, знавших его лично, Рашида Меджидовича отличали высокий профессионализм, глубокая внутренняя культура, доброе и внимательное отношение к людям. Он пользовался заслуженным авторитетом у творческой интеллигенции республики.

Яркая программа мероприятия была насыщена выступлениями школьников: ребята талантливо показали песни, танцы, театрализованные сценки по произведениям всемирно известного детского писателя Рашида Рашидова.

Сестра поэта Маймунат Рашидова поблагодарила организаторов вечера за прекрасное мероприятие, сохранение национальной культуры.

По завершении вечера его участникам не хотелось расставаться, и встреча продолжилась в неформальной обстановке с угощением гостей.

Отдел краеведческой и национальной литературы