В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, а также предстоящего профессионального праздника – Дня библиотек – отдел редких книг представляет экспозицию «Древние славянские памятники».

Ежегодно 24 мая весь славянский мир празднует День славянской письменности и культуры. По решению ЮНЕСКО 863-й год, первый год пребывания Кирилла и Мефодия в Моравии, признан Годом создания славянской азбуки. Братья внесли огромный вклад в развитие славянского общества, его культуры. Письменность, созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие страницы российской истории, биографии великих людей.

Впервые День славянской письменности начали отмечать в Болгарии в 1857 г.

В России же на государственном уровне День славянской письменности и культуры был отмечен в 1863 году в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, в том же году был принят указ о праздновании Дня памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24-го по новому стилю). Однако до 2010 года, в том числе в годы советской власти, празднование Дня славянской письменности и культуры проходило в различных регионах страны и не имело чётко прописанного сценария.

16 марта 2010 года президент Российской Федерации подписал Указ № 323 «О праздновании Дня славянской письменности и культуры», выходом которого постоянным местом празднования была определена Москва.

Те, кто видел древнерусскую рукописную книгу, не перестают восхищаться её совершенством и красотой. Старейшие сохранившиеся русские книги относятся к XI в., ко времени княжения Ярослава Мудрого. Их около 50. Учёные, изучавшие древние книги, давно пришли к выводу, что книгописание на Руси началось гораздо ранее XI в.

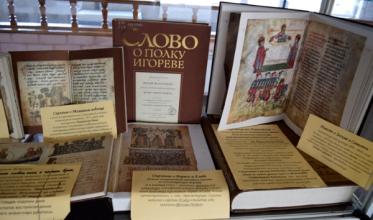

На выставке представлены уникальные издания XI–XVIII вв. из факсимильной коллекции фонда редких книг Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова.

Это первая и третья датированные книги на Руси «Остромирово Евангелие» (1056–1057 гг.) и «Изборник Святослава» (1073 г.), выдающийся памятник древнерусской литературы XII в. «Слово о полку Игореве», литературный памятник 1380 г. «Повесть о Куликовской битве», памятники литературы XV в. «Хождение за три моря Афанасия Никитина» и «Повесть о Мамаевом побоище», подносное рукописное красочное издание свадебного приветствия в честь бракосочетания Петра I с Евдокией Лопухиной «Книга любви знак в честен брак», первый в России учебник этикета для воспитания детей дворянского сословия «Юности честное зерцало…» (1717), изданный по указанию Петра I, и мн. др.

«Остромирово Евангелие» – самая древняя из дошедших до наших дней восточнославянская датированная рукописная книга. Историко-культурная ценность памятника исключительна – это Первая Русская Книга.

«Остромирово Евангелие» стоит у истоков русской письменности и сегодня воспринимается как символ тысячелетнего пути развития русской культуры.

«Остромирово Евангелие» было создано в 1056–1057 гг. по заказу новгородского посадника Остромира для Софийского собора Великого Новгорода.

26 января 2012 г. в Главном здании Российской национальной библиотеки состоялось торжественное вручение Свидетельства о включении в реестр ЮНЕСКО «Память мира» одной из самых ценных книг из фондов РНБ – Остромирова Евангелия. Это высокое признание значения самой знаменитой и древней русской книги для мировой культуры.

Те, кто хорошо знаком с первой русской рукописной книгой ХI в. «Остромирово Евангелие» (1056-1057 гг.), не могут не согласиться с мнением учёных, знатоков древнерусской книжности, что рукописная книга появилась на Руси гораздо раньше. Прекрасная техника при изображении евангелистов на миниатюрах свидетельствует о высоком уровне мастерства художника и о том, что этот памятник книжного искусства не мог быть первым, что здесь уже исстари сложились определённые традиции этого вида искусства.

«Изборник Святослава» 1073 г. – третья по древности (после «Остромирова Евангелия» и «Новгородского кодекса») древнерусская рукописная книга. Изборник был составлен для великого князя Святослава Ярославича двумя переписчиками, одним из которых был дьяк по имени Иоанн, имя второго неизвестно.

Изборник 1073 г. найден в 1817 г. в Новоиерусалимском монастыре экспедицией К. Ф. Калайдовича и П. М. Строева, хранится в Государственном историческом музее.

Оригиналом для «Изборника» послужил сборник, переведённый в конце IX – начале X века с греческого языка на болгарский для болгарского царя Симеона I. Изборник состоит из «философских статей» Немесия, Максима и Феодора Раифского. В тексте упомянут и Василий Великий.

Рукопись содержит 266 листов, написанных двумя писцами уставом в 2 столбца на пергамене. Она украшена великолепными миниатюрами, прекрасными заставками, инициалами и рисунками знаков зодиака на полях. Ценнейшей является миниатюра с изображением великокняжеской семьи Святослава. Учёные отмечают высочайшую культуру книжного письма и изысканность оформления рукописи.

Статьи посвящены человеку, его бессмертию, проблеме соотношения сущего (суштие), природы (естьства) и лица (собьства). Отличие сущего от природы заключается в том, что лишь последнее есть библейское понятие. Излагается также аристотелево учение о 10 категориях («оглаголаниихъ»).

«Слово о полку Игореве» – выдающийся памятник древнерусской литературы, написанный в XII веке. Чтение этого произведения по-прежнему позитивно влияет на людей, открывает перед ними новые горизонты. История произведения «Слово о полку Игореве» представляет собой литературный шедевр Древней Руси, историческое произведение, в котором повествуется о неудачном походе Новгород-Северского князя Игоря против половцев. В «Слове» даётся описание политического положения Киевской Руси XII века, активно пропагандируется идея единства Руси ради защиты Отечества от врагов, критикуется эгоизм и корыстность удельных князей, ослабляющие древнерусское государство.

Рукопись произведения распространилась по всей Руси. Ей подражали современники; писатели XIII века; цитировали в начале XIV-го; использовали как образец создатели повести о победе над Мамаем. Но затем рукопись затерялась и только в 1792 году была обнаружена в Ярославле в старинном сборнике. 20 лет учёными изучалась поэма, но во время пожара в Москве в 1812 году она сгорела. К счастью, с неё успели снять копию и опубликовать типографским способом в 1800 году.

«Повесть о Куликовской битве» – историческое произведение, вошедшее в состав летописных сводов (1380). Повесть призывала к единению русских земель.

В центре повествования – образ святого князя Димитрия Донского. Он собирает силы, на нём лежит ответственность за исход дела. Стремясь уничтожить врагов Христовых, князь благочестив и миролюбив. Все православные силы объединяются вокруг Димитрия Донского, и «Божественная воля приносит им победу».

«Житие Александра Невского»

Составление «Жития Александра Невского» относят к 80-м гг. XIII в. и связывают с именами Дмитрия Александровича, сына Александра Невского, и митрополита Кирилла, с монастырём Рождества Богородицы во Владимире, где было погребено тело князя. Здесь в XIII в. начинается почитание князя как святого и возникает первая редакция его жития.

Автор жития, книжник из окружения митрополита Кирилла, называющий себя современником князя, свидетелем его жизни, по своим воспоминаниям и рассказам соратников Александра Невского создаёт жизнеописание князя, прославляющее его воинские доблести и политические успехи.

Содержанием жития является краткое изложение основных, с точки зрения автора, эпизодов его жизни, которые позволяют воссоздать героический образ князя, сохранившийся в памяти современников: князя-воина, доблестного полководца и умного политика. Описания знаменитых побед Александра Невского в битве на Неве и на льду Чудского озера, его дипломатических отношений с Ордой и Папой Римским являются центральными эпизодами жития.

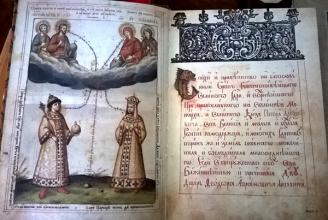

«Книга любви знак в честен брак» – замечательный памятник поэтической и книжной культуры, эмблематическая поэма в стиле русского барокко, объединяющая искусство слова и изображения, свадебное поздравление молодым.

Преподнесена автором, придворным поэтом Карионом Истоминым, Петру I и Евдокии Лопухиной по случаю их бракосочетания (30 января 1689).

В настоящем издании дано факсимильное воспроизведение подносного экземпляра рукописи.

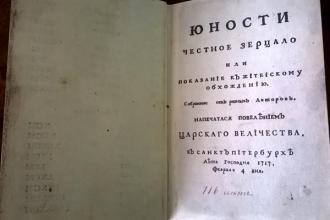

«Юности честное зерцало…» (1717 ) – этот памятник XVIII века, изданный по указанию Петра I, можно по праву считать первым в России учебником этикета для воспитания дворянских детей. Эту книгу также можно считать одним из первых пособий по обучению гражданскому шрифту и арабскому написанию цифр, введённых указом Петра I в 1708 г. вместо прежнего церковно-славянского обозначения. Вторая часть – это собственно «зерцало», то есть правила поведения для «младых отроков» и девушек.

Добро пожаловать на экспозицию памятников Древней Руси!

О. М. Саидова, отдел редких книг